【小児科医監修】脳性まひ

【主な症状】まひ・筋緊張

【主な症状】まひ・筋緊張

【症状】脳の障害で運動機能や姿勢に異常が出る

胎児期、出生時、新生児期のいずれかの時期に脳に障害が起こり、運動機能や姿勢に異常が現れる病気です。運動面に異常が出るのは、脳の運動機能を司る部分に障害が起こるためです。

原因

脳性まひの原因としては、早産、新生児仮死、中枢神経系の先天異常のほか、妊娠高血圧症候群、頭蓋内出血、新生児期の髄膜炎(ずいまくえん)、脳炎などの後遺症が挙げられます。以前は分娩障害や核黄疸(かくおうだん)が原因の脳性まひが多かったのですが、医療の進歩によってこうしたケースは減少しました。

運動障害

症状は、障害のある脳の部位によって異なります。一般に、手足の緊張が強く、体がかたくなったり、異常に反り返ったりします。意思に反して手足が激しく動いてしまうこともあります。

また、首のすわり、お座り、ひとり歩きなど運動機能の発達が遅れる、原始反射が消えない、全身または半身がまひするといった運動障害が見られます。重度の脳性まひは早い時期に発見されますが、片まひ(半身のまひ)の場合は、症状が軽いと見過ごしてしまうことも。歩き始めるころになってまひに気がつくケースもあります。

脳性まひは、必ずしも知的な障害を伴うものではありません。しかし、障害が脳の広範囲に及ぶ場合は、知的障害や言語障害を伴う場合も見られます。

【治療】機能訓練を積み重ねて発達を促す

軽い脳性まひの場合は、成長にしたがってまひが目立たなくなり、歩くこともできるようになります。

症状が重い場合は、早い時期から地域の療育センターなどの専門機関で発達を促す訓練を受けることが大切です。損傷を受けた脳の部分を元どおりに治すことはできませんが、早い時期から機能訓練を積み重ねることで、座る、立つ、歩くなどの運動機能を獲得していくことができるからです。

なお、筋緊張が強い場合など症状によっては、筋肉の硬直を緩和する筋弛緩剤や、抗けいれん剤などを使用して治療する場合もあります。

日常生活の中では、自立に向けていろいろな場面で一歩一歩前進できるように、ほめたり励ましたりしながら根気よく見守ってあげてください。

育児が不安なママ・パパをサポート

トモニテの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

トモニテのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

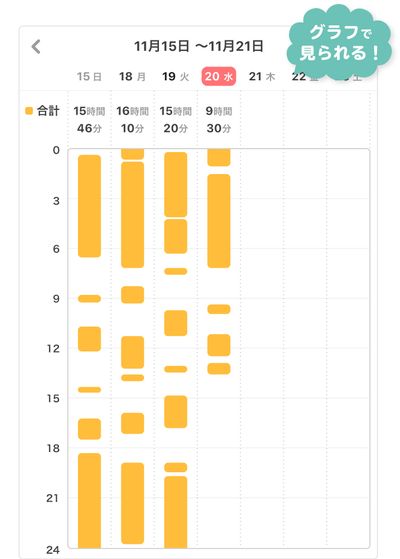

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

大切な成長記録を印刷して残せる

トモニテアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当