【管理栄養士監修】初めての離乳食はおかゆから!作り方とアレンジレシピ

おかゆ(米)はいつから食べられる?

離乳食デビューはお米から! ゴックン期・離乳初期(生後5〜6ヶ月)からOK

首がすわる生後5〜6ヶ月頃、大人が食事をしている横でよだれを出すようになったり、声を出して興味を示すようになったら離乳食開始のサインです。

10倍がゆ(米1:水10の割合で炊いたおかゆ)を、さらさらのポタージュ状にすりつぶしたものから始めます。

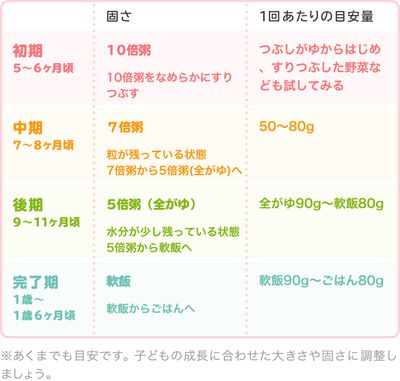

おかゆは生後5〜6ヶ月は10倍がゆですが、そのあとは7倍がゆ、5倍がゆ、軟飯とだんだん水分量を減らし、普通のごはんに近づけていきます。

どのくらいの量を与えたらいい?

さらりと飲み込みやすく、ポタージュ状に仕上げた10倍がゆを少量から始めます。

最初は離乳食用のスプーンひとさじから始め、徐々に量を増やしていきます。

離乳食の進め方についてはこちらの記事も参考にしてくださいね。

おかゆの固さの目安

子どもの成長に合わせて、おかゆのつぶの大きさや固さを変えます。

時期別のおかゆの固さと1回あたりの目安量

© every, Inc.

管理栄養士からのワンポイントアドバイス

離乳食が始まったばかりの子どもは、食べ物を口の中ですりつぶしたり、噛んだりできません。

10倍がゆをすりつぶして、ポタージュ状にして与えましょう。はじめのうちは、裏ごしをしてなめらかな状態にしてあげると食べやすくなります。

すりつぶすときは、お米を上からすりこぎで軽く叩きつぶすようにします。

ぐるぐると回しながらすりつぶし、粘り気が出たときはおもゆ(おかゆの粒が入っていない水分のところ)を足して調整しましょう。

おかゆの水分量表

時期別のおかゆの水加減の早見表です。

下記の表を参考に、調理してみてください。

おかゆの水分量早見表

© every, Inc.

おかゆの区分について

『授乳と離乳の支援ガイド』によると

初めは「つぶしがゆ」とし、慣れてきたら粗つぶし、つぶさないままへと進め、 軟飯へと移行する。

とあります。

MAMADAYSでは、時期に合わせて「10倍がゆ」、「7倍がゆ」、「5倍がゆ」と作り方をわかりやすく表現しています。

あくまでも目安として、それぞれの赤ちゃんの飲み込み具合など成長や発達に合わせて進められるとよいですね。

おかゆの調理方法・お米から、ごはんから、電子レンジで作る方法も

時期ごとの調理方法をご紹介します。

お米から、ごはんから、電子レンジでといくつか方法があるので作りやすい方法をぜひ試してみてくださいね。

ゴックン期・離乳初期のおかゆ(生後5〜6ヶ月頃)

作り方を動画でチェック!

10倍がゆ ごはんから作る方法(生後5〜6ヶ月頃から)

10倍がゆ お米から作る方法(生後5〜6ヶ月頃から)

10倍がゆ 電子レンジで作る方法(生後5〜6ヶ月頃から)

10倍がゆ 作り方〜フリージング (生後5〜6ヶ月頃から)

モグモグ期・離乳中期のおかゆ(生後7〜8ヶ月頃)

作り方を動画でチェック!

7倍がゆ ごはんから作る方法(生後7〜8ヶ月頃から)

7倍がゆ お米から作る方法(生後7〜8ヶ月頃から)

7倍がゆ 電子レンジで作る方法(生後7〜8ヶ月頃から)

カミカミ期・離乳後期のおかゆ(生後9〜11ヶ月頃)

作り方を動画でチェック!

5倍がゆ お米から作る方法(生後9〜11ヶ月頃から)

5倍がゆ ごはんから作る方法(生後9〜11ヶ月頃から)

5倍がゆ 電子レンジで作る方法(生後9〜11ヶ月頃から)

パクパク期・離乳完了期のおかゆ(1歳〜1歳6ヶ月頃)

完了期の前半は軟飯を与えますが、後半は普通のごはんを与えます。

食物アレルギーについて

おかゆ(米)は、まれに食物アレルギー発症の危険性があります。

そのため、初めて食べる際は少量から始めましょう。

また、万が一食物アレルギーを起こした場合すぐに病院へ行けるよう、平日の午前中など医療機関に受診できる時間に与えるようにしましょう。

誤飲や誤嚥による事故を予防するポイント

- 離乳食は月齢の目安のサイズを参考に、食べやすい大きさにして与えましょう。

- 一口の量は子どもの口に合った無理なく食べられる量にし、自分で手づかみ食べや、スプーンで食べる場合は、量が多くないか、咀嚼して飲み込んでいるか、様子をみましょう。

- ミニトマト、豆類は、そのままの大きさだとのどに詰まる危険があります。カットして安全な大きさにしましょう。のどに張り付く餅、噛むことが難しいこんにゃくや野菜、固い食材も飲み込むことが難しくなります。

- 誤って気管支に入りやすいピーナッツなどの固い豆・ナッツ類は、5歳以下の子どもには与えないでください。

- りんご・梨・柿は喉に詰まりやすい食材です。完了期までは生では与えず、すりおろしたものを加熱して与えましょう。

- 年長の子どもが、乳幼児にとって危険な食品を与えないよう注意しましょう。

離乳食のおかゆを食べないとき、どうすればよい?

ほかのものは食べてくれるのに、おかゆを嫌がって食べないときはどのようにするとよいのでしょうか?

無理強いせず様子を見ても

赤ちゃんが嫌がっておかゆを食べないようであれば、無理強いせずに様子を見てみましょう。

機嫌がよい日に再度チャレンジしてみて、おかゆは人肌ほどの温度にする、月齢に合わせて固さや食感、味つけを変えてみるなどの工夫をしてみるのもおすすめです。

もし、パンやうどんを好む場合は、そちらをすすめてみるのもよいでしょう。

月齢が進むと食べるようになる可能性も

赤ちゃんの月齢が進むと、運動量が増えたり消化機能が発達してきます。だんだん食欲が出てくるようになり、食べるようになるケースもあります。

おかゆを食べないことが続くと不安になるかもしれませんが、焦らずにほかの食材にチャレンジしながら、いろいろな味に慣れていけるとよいですね。

おかゆを食べないときにできる対策や工夫については、以下の記事も参考にしてみてください。

離乳食のおかゆアレンジレシピ

離乳初期(生後5〜6ヶ月頃から)ミルク粥

いつものおかゆに少し変化をつけたい場合におすすめです。

離乳中期(生後7〜8ヶ月頃から)さつまいもときな粉のおかゆ

さつまいもときな粉でほんのり甘いおかゆにアレンジできます。

離乳後期(生後9〜11ヶ月頃から)から大人も!炊飯器でアレンジおかゆ

赤ちゃんのおかゆを作りながら、大人の鶏がゆも作れる便利なレシピです。

保存についての注意事項

- 作ったものは常温のまま長時間放置しないでください。雑菌が増える原因になります。

- 清潔な保存容器を使用してください。

- 解凍したものの再冷凍はしないでください。雑菌が増える原因になります。

アレルギーについての注意点

レシピには、特定のアレルギー体質を持つ場合にアレルギー反応を引き起こすおそれのある食品を含む場合がございます。

また、初めて召し上がるお子さまには注意が必要ですので、様子を見ながら少量から食べさせてください。

[特定原材料] えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

[特定原材料に準ずるもの] アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ

「料理を楽しむにあたって」の「乳幼児への食事提供について」もご参考ください。

- 初めての離乳食はおかゆからスタートする

- 成長に合わせて10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆとごはんに近づけていく

- お米から、普通のごはんから、電子レンジでと調理方法はさまざま

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当