七五三の初穂料について|金額やのし袋の書き方を事前にチェック

[PR]おすすめはこちら!

「カメラのキタムラ」の写真館

3,300円

七五三のとき初穂料はいくら払う?のし袋は?

初穂料とは?

初穂料(はつほりょう)は、本来は神様に豊作を感謝して、その年にはじめて収穫した米などの穀物を「初穂」としてお供えしていた習慣に由来します。

現代では、穀物の代わりに金銭を納めるようになりましたが、今でも初穂料と呼ばれています。

なお、祈祷を受けずお参りのみの場合は、初穂料は必要ありません。その場合は参拝時にお賽銭をお供えし、子どもの健やかな成長を祈りましょう。

七五三の初穂料の金額はいくらにするべき?

相場は5,000円から10,000円

七五三の初穂料は子ども一人あたり5,000円から10,000円が一般的な金額とされています。

七五三を祝う年齢によって初穂料が変わることはもありません。初穂料に明確な決まりがなく「お気持ちの額」などとある場合は、相場の金額(5,000円〜10,000円)を納めれば間違いありません。神社によっては初穂料が明記されている場合もあるので、確認してから初穂料を用意しましょう。初穂料は神様に納めるものなので新札のほうが好ましいです。

七五三ではおもちゃや千歳飴などの記念品をもらえることがあり、納めた金額によって記念品が変わることもあります。金額によって変わるのは記念品の内容のみで、祈祷の内容が変わることはありません。

きょうだいで七五三を祝う場合の初穂料は?

七五三をきょうだいでおこなう場合は、2人の場合の初穂料は1人分で払う初穂料×2の金額でよいです。祈祷してもらうところによっては、きょうだい2人以上で祈祷を受ける場合に割引を受けられるところもあるので事前に確認しておきましょう。

誰が払うのが一般的?

七五三の初穂料は、祈祷を受ける子どもの両親が払うことが一般的です。なかには、両家の祖父母が孫のために支払いたいと言われる場合もあると思います。その場合は、有難く祖父母に出してもらうのも方法の1つです。

祖父母も一緒に七五三に参加される場合は、食事を一緒にとる流れになるかもしれませんね。初穂料の他にも衣装代や写真撮影代、食事代などが必要になることがあることを念頭に入れておきましょう。

地域によっては、祖父母が七五三の初穂料を払うなどのしきたりが存在するところもあるため、その場合はしきたりに従うとよいです。

七五三の初穂料はのし袋に入れたほうがいい?

初穂料は、のし袋に入れて神社に納めるのが一般的です。

ただし神社によっては、受付で祈祷料をお支払いするところもありますので、のし袋が必要ではない場合もあります。

事前にホームページや電話で確認をするか、のし袋を準備しておくと安心ですね。

七五三ののし袋の種類

七五三ののし袋には決まりがあります。正しいものを把握してマナーにのっとったものを選びましょう。

のし袋を用意しよう

一般的にのし袋として販売されているものを購入し、準備しましょう。

購入の際のポイントは以下になります。

- のし袋の装飾は紅白または金銀の配色のものを選ぶ

- 納める金額が10,000円以上の場合は「中袋あり」のタイプを選ぶ

- 納める金額が10,000円未満の場合は中袋がないタイプでもOK

- 水引は蝶結びを選ぶ

白封筒でもOK

七五三にはのし袋ではなく白封筒を使っても問題ありません。白封筒を使う場合は郵便番号などの欄が印字されていない無地のものを使いましょう。

神社によっては、のし袋ではなく白封筒を指定しているところもあるため、事前に確認しておくとよいです。

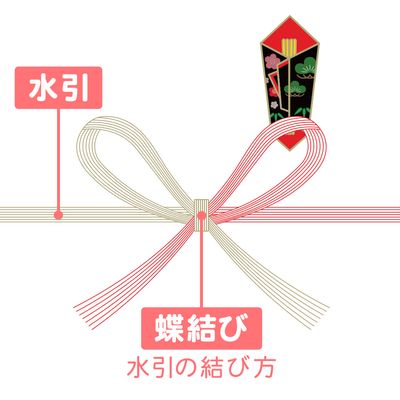

水引は「蝶結び」を選ぶ

© every, Inc.

七五三の水引は蝶結びのものを用いましょう。蝶結びの水引は何度でも結びなおせることから何度あってもよい事柄に使われます。

七五三は1回以上おこなう喜ばしいものなので蝶結びの水引を選びます。

他にも水引には「結び切り」という種類がありますが、七五三に結びきりの水引は適しません。結びきりには二度と繰り返さない、離れないなどの意味が込められているため結婚式や弔辞などで使われます。間違えないよう注意しましょう。

結びきりの水引を選ばないように気をつけましょう。

七五三の初穂料の書き方

七五三ののし袋には書くべき文言、書く場所が決まっています。選んだのし袋に合った書き方を押さえましょう。

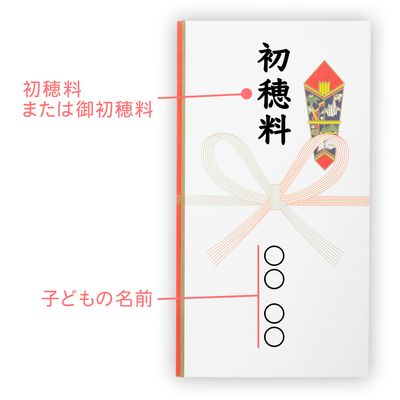

表書きはどう書くの?

© every, Inc.

のし袋の表書きは“初穂料”か“御初穂料”が一般的です。のし袋の上段中央部に書きます。

下段には祈祷を受ける子どもの姓名を書きます。両親の名前を書かないように気をつけましょう。

中袋の表と裏にはなにを書くの?

© every, Inc.

のし袋に中袋がついている場合は、中袋の表面に包んだ初穂料の金額を記載します。

“金〇円”と書きますが、金額は日常的に使っている漢数字ではなく大字と呼ばれる漢数字を用いましょう。

※大字については後述します。

裏面には左下部に郵便番号、住所、子どもの姓名を記載します。

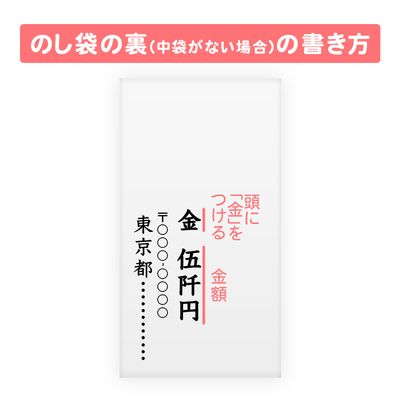

七五三の初穂料中袋なしの書き方

© every, Inc.

中袋なしののし袋は初穂料が10,000円未満の場合に使います。

のし袋の表書きまでは一緒です。七五三ののし袋で中袋がない場合は、のし袋の裏面の左下部に金〇円、その左側に郵便番号と住所を記載します。中袋がある場合と異なり、裏面の子どもの名前は省略されます。

旧漢字の書き方一覧表:3000円、5,000円、7,000円など

旧漢字の書き方を覚えて納める金額を記載しましょう。

大字と呼ばれる旧漢字は以下のとおりです。

- 一 …… 壱

- 二 …… 弐

- 三 …… 参

- 五 …… 伍

- 七 …… 漆

- 千 …… 阡

- 万 …… 萬

3,000円の場合は金参阡円

5,000円は金伍阡円

7,000円は金漆阡円

と記載します。

ふたり同時の場合の初穂料の書き方は?

きょうだいがいれば七五三を一緒におこなうことがあります。そのときは、のし袋はどのようにしたらよいか紹介します。

のし袋は分ける?まとめる?

きょうだいで一緒に七五三のお参りをする場合、初穂料は人数分かかります。つまり、初穂料5,000円の場合、2人兄弟なら10,000円、3人兄弟なら15,000円になります。

初穂料を入れるのし袋は、子どもごとに分ける必要はありませんので、1枚ののし袋にまとめて入れましょう。もちろん、分けても問題はありません。

表書きは全員の名前を書く?

きょうだいでまとめる場合、水引きの上側の書き方は1人のときと変わりませんが、水引きの下側の書き方が違ってきます。

まず一番上の子の姓名を書き、その左に下の子の名前のみを書きます。名前の高さは揃えて書きましょう。

中袋の表と裏の書き方は?

中袋がある場合、表書と同じ書き方で中袋の裏面に子どもの名前を記載します。その他(表面の金額の書き方、裏面の郵便番号、住所の書き方)は1人のときと同様です。

七五三の初穂料を渡すときのマナー

七五三の初穂料を渡すときはマナーがあります。事前に確認して当日慌てることがないように準備しておきましょう。

お札の向き

のし袋や中袋の表側に、お札の肖像画が描かれている方がくるように入れましょう。お札を複数枚入れるときはすべてお札の向きが同じになるようにします。

中袋の入れ方

中袋は表面がのし袋の表面を向くようにして入れましょう。

のし袋の畳み方

のし袋の裏側は袋の上側を先に折りこみ下側を重ねるようにします。のし袋の裏側の折り込みを反対にすると不祝儀の意味になるので注意しましょう。

ふくさに包んで持ち歩く

ふくさは、金封を持ち運ぶときに使われるものです。のし袋が折れたり汚れたりしないよう守ってくれます。のし袋を直接カバンに入れるのではなくふくさに包んで持ち歩くとよいでしょう。

初穂料を渡すタイミング

初穂料を納めるタイミングは、神社で祈祷の受付をするときが一般的です。神社によっては受付時以外のところもあるため事前に確認しておくとよいです。

余裕を持った準備を

七五三は、子どもの成長の大きな節目になります。素敵な思い出となるように、事前準備はしっかりしておきたいですね。

とくに和装の場合はいつも以上に気を使うことが増えるので、初穂料などの準備は前日までにしておくと安心ですね。

- 七五三の初穂料の相場は5,000円〜10,000円

- 七五三の初穂料はのし袋に包んで受付のタイミングで渡す

- のし袋には細かなルールがある

育児が不安なママ・パパをサポート

ママデイズの記事は、アプリでもっと便利に読むことができます。

アプリは記事を読む以外にも、低月齢の赤ちゃんの成長記録に便利な「育児記録」の機能もあります。

ボタンタップで手軽な育児記録

© every, Inc.

生まれてすぐの赤ちゃんの生活リズムを把握するためにつけるべき育児記録。

ママデイズのアプリなら、ボタンタップで簡単につけられて便利です。

パートナー間での共有はもちろん、じいじやばあばなどその他のご家族にも共有することで育児をシェアしやすくなります。

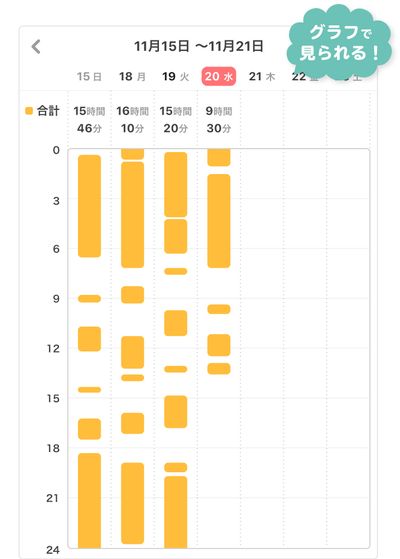

1週間ごとの記録がグラフでまとめて見れる

© every, Inc.

食事・睡眠・排泄・体温の記録では、1週間分の記録をまとめて見ることができます。

睡眠のまとめで周期が見えると、お昼寝のタイミングなどが予想しやすくなるので便利です。

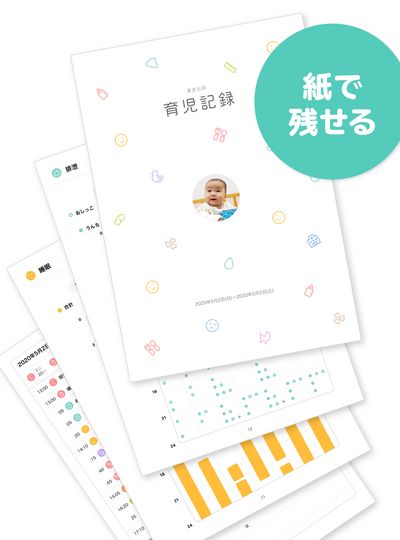

大切な成長記録を印刷して残せる

ママデイズアプリに記録した育児記録は、無料でPDFファイルとして出力ができます。

身長・体重も記録できるので、将来お子さんに見せてあげるために印刷・保管しておくのはいかがでしょうか。

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当