【管理栄養士監修】離乳食のパンはいつから?おすすめはどんなパン?

離乳食のパンはいつから食べられる?

パンの種類によって与えられる時期が違う

離乳食のパンはそのまま与えるのではなく、時期に応じた形態にしましょう。

離乳期の赤ちゃんに食べやすいよう、パン粥などにすればゴックン期・離乳初期(生後5~6ヶ月頃)から与えることができます。

しかし、食パン、ロールパン、スティックパンなど各メーカーから多種多様なパンが売られていて、どれがいいか迷ってしまうこともあるかもしれません。

離乳食では赤ちゃんに安心して与えられるパンを選びたいですよね。

パンの種類によっては乳幼児には不向きなものもあるので注意が必要です。

食物アレルギーに注意

パンは原材料として小麦や乳製品、卵などを使うことが多いです。はじめて与えるときは、食物アレルギーに注意して少量ずつ進めましょう。

どのくらいの量を与えるかに関しては、記事内の「パンの種類別|食べられる時期と量」を参考に進めてください。

食パンが一番?離乳食におすすめのパンは?

離乳食のパンのデビューには「食パン」がおすすめ

添加物が少なく、材料が比較的シンプルなので、離乳食のパンのデビューには食パンがおすすめです。

離乳食作りに使うパンは、塩分、糖分、油脂分の少ない食パンにしましょう。

主な材料の小麦や、商品によっては乳製品、卵など、食物アレルギーの症状が出やすい食材を使っているものもあるので、離乳初期に与える場合は、この時期まだ少量しか与えられない「卵」を使用しているものは避けましょう。

また、はじめて食べたあとは異常が出ないかよく観察しましょう。

パン粥を作るときは、食パンの耳は固いので切り落としてください。

サンドイッチ用のパンを使えば、耳がないので便利です。

パン粥の作り方はパンのやわらかい部分を水や野菜スープ、育児用ミルクなどでとろとろになるまで煮て作るのが一般的です。

パンは細かくちぎって使うと簡単に調理できますが、すりおろすと口当たりがよりなめらかになります。生のパンはすりおろしにくいので、冷凍したパンを使うのがおすすめです。

詳しいパン粥の作り方動画は、記事の後半にあるので参考にしてください。

お米と比べると、パンは塩分や脂質が多く、材料も乳製品や卵、食品添加物など複雑です。

カミカミ期・離乳後期(生後9~11ヶ月頃)からはロールパン、パクパク期・離乳完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)からはスティックパンも食べられるようになりますが、油脂分や砂糖が食パンよりも多く含まれているため、与える頻度が多くなりすぎないようにしましょう。

離乳食用にパンを買うときはココをチェック

市販のパンはメーカーや商品によって原材料が異なります。

パンを買うときには、パッケージ裏面の「原材料表示」や「栄養成分表示」を確認しましょう。

- 「はちみつ」が入っていないか

1歳未満の赤ちゃんがはちみつを食べると「乳児ボツリヌス症」にかかる危険性があります。ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。

はちみつやはちみつを含む食品は乳児に絶対に与えないよう注意しましょう。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

- 塩分・脂質が多すぎないか

日本ベビーフード協議会が作成した「ベビーフード自主規格」では、乳児の味付けは薄味を基本とし、塩分の目安を約0.5%以下(ナトリウム摂取量として200mg/ 100g以下)としています。これはお味噌汁を半分に薄めたくらいの味です。

また、赤ちゃんは消化機能が未発達なので、離乳食の脂質の量は注意が必要です。

- 卵や牛乳などのアレルゲン

食物アレルギーが心配な場合はしっかり確認しましょう。

- 食品添加物(乳化剤、イーストフードなど)

食品添加物は食品安全委員会による安全性の評価を受け、健康に影響のない場合に限り成分の規格や使用の基準を定めた上で、厚生労働省が使用を認めています。

乳児への影響を判断するのは難しいこともあり日本ベビーフード協議会では、使用できる添加物をさらに限定し、「食品添加物の使用は必要不可欠な場合に限り、最小限とする。」としています。

そのため、大人向けに作られた食材を離乳食で使用する場合はなるべく材料がシンプルなものを選ぶようにしましょう。

そのほか、トランス脂肪酸、原材料が国産かどうかなど気になることはあるかもしれませんが、メーカー各社もより安全性を高める企業努力をしているため、これらについて神経質になりすぎる必要はありません。

ただ「安心のものさし(基準)」は人それぞれなので、ママやパパが「これなら赤ちゃんにあげてもよさそう」と思えるパンを選びましょう。

パンは手作りする?市販のものでもいい?

離乳食で使うパンは「市販のもの」でも、「手作りのもの」でも大丈夫です。

スーパーやコンビニなどで購入するときは、袋に入っている市販の商品は原材料をチェックすることができますが、パン屋さんなどでは原材料が書いていないこともあります。

原材料が書いていないとき、食物アレルギーが心配な場合は店員さんに確認しましょう。

家で作る手作りパンのメリットは、原材料や使った量などが明確で、焼きたての香りや風味を楽しむことができることです。

ただ、子育てをしながらだと一から手作りするのはなかなか難しいものです。

手作りしたいときはホームベーカリーを使ってみてもいいかもしれません。ホームベーカリーを使えばこね、発酵、焼きが自動ででき、材料を入れるだけで意外と簡単に作ることができます。

そのほかに、フライパンで簡単に作れるパンのレシピなどもあるので、興味のある人は検索してみてください。

パンの種類別|食べられる時期と量

食パン

食パンは材料が比較的シンプルで食感もやわらかいので、離乳食でパンをはじめて食べるなら食パンがおすすめです。

ゴックン期・離乳初期(生後5~6ヶ月頃)におかゆに慣れてきたらパン粥などにして与えることができます。

食パンの時期別の大きさ・固さ・量の目安

© every, Inc.

離乳食での食パンの与え方や進め方について、こちらの記事も参考にしてください。

フランスパン

フランスパンも材料がシンプルで、真ん中の白い部分はやわらかく食べやすいパンです。

パンの中でも脂質が少なめですがほかのパンと同じように塩分には注意が必要です。

ゴックン期・離乳初期(生後5~6ヶ月頃)から与えることができます。

周りの固い部分はすべての時期において取り除き、中の白くてやわらかい部分を与えます。

フランスパンの時期別の大きさ・固さ・量の目安

© every, Inc.

ロールパン

やわらかくて子どもも食べやすそうなロールパンですが、一般的なロールパンは商品にもよりますが食パンの2倍以上の脂質を含んでいます。

赤ちゃんに与える場合は、カミカミ期・離乳後期(生後9~11ヶ月頃)からがおすすめです。

表面の茶色い部分は固いので、初めは中の白い部分から与えます。

ロールパンの時期別の大きさ・固さ・量の目安

© every, Inc.

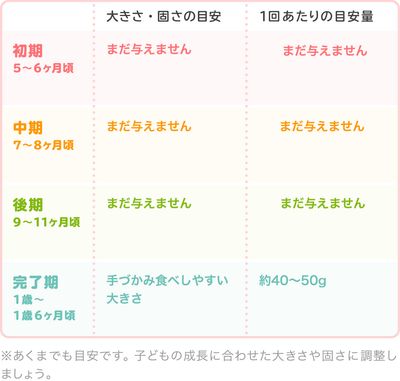

スティックパン

子どもに人気のスティックパンは、メーカーや商品によって原材料に差があるので一概にはいえませんが、砂糖が多い商品も多いようです。

離乳期ではシンプルな味の食パンなどから与え、スティックパンを与える場合はパクパク期・離乳完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)以降がおすすめです。

スティックパンの時期別の大きさ・固さ・量の目安

© every, Inc.

そのほかのパン

離乳食ではなるべく原材料がシンプルなもの、塩分や脂質が少ないものを選ぶようにしましょう。

蒸しパンであればおうちのレンジで簡単に手作りすることができます。

こちらはモグモグ期・離乳中期(生後7~8ヶ月頃)から食べられる蒸しパンのレシピです。ぜひ参考にしてみてくださいね。

離乳食でパンを与えるときには注意しよう

カミカミ期・離乳後期(生後9〜11ヶ月頃)になると手づかみ食べができる赤ちゃんも出てきますが、一度にまとめて口に入れてしまうと喉に詰まらせてしまう可能性もあります。

はじめは小さくちぎって与えたり、スープに浸したり、飲み物をこまめに与えるなど食べやすくする工夫をして、喉に詰まらせないかを必ず大人が見守りましょう。

形態別の冷凍保存方法は?

「パン粥」の冷凍保存方法

離乳食用の少量ずつブロックになっている冷凍保存容器や、ふた付きの製氷皿などに入れて冷凍し、凍ったら中身をチャック付きフリーザーバッグに移すのがおすすめです。

1食分の量が増えてきたら、小さいふた付きの保存容器に1食分ずつ入れるのもよいでしょう。

© every, Inc.

※画像は玉ねぎのペーストを冷凍しています。

© every, Inc.

※画像は玉ねぎのペーストを冷凍しています。

「手づかみサイズに切ったパン」の冷凍保存方法

手づかみサイズに切ったパンは1食分ずつラップに包んでから、チャック付きのフリーザーバッグに入れて冷凍保存するのがおすすめです。

冷凍庫での保存期間

冷凍庫での保存期間は1週間以内が目安になります。

まとめて離乳食のストックを作る場合は、1週間以内に食べきることができる量を作りましょう。

また、環境によって保存期間に差が出る場合があります。 匂い、味、色、食感が少しでもおかしいと感じたら廃棄してください。

解凍方法は?

「パン粥」の解凍方法

[電子レンジで解凍する場合]

1. 冷凍保存した離乳食よりも一回り大きい耐熱容器に、解凍したい離乳食を入れる。

2. 水を少量かける(目安:キューブ1つに対して水小さじ1)

© every, Inc.

3. ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで約50秒加熱して混ぜ、全体が熱くなるまで10秒ずつ加熱して混ぜる(キューブ2つの場合の加熱時間です)

※水の量、加熱時間は量などによっても異なるので、様子を見ながら適宜調整してください。

[小鍋で解凍する場合]

1. 小鍋に解凍したい離乳食を入れる。

2. 水を少量かける(目安:キューブ1つに対して水小さじ1)

© every, Inc.

3. 弱火にかけて沸騰するまで混ぜながら加熱する。

※水分がなくなりそうな場合は水を適宜追加する。

「パン」の解凍方法

解凍する量にもよりますが、電子レンジで20〜30秒ほどずつ様子を見ながら加熱して解凍するのがおすすめです。

意外とすぐに解凍され、パンの底や中心部分が熱くなりやすいので火傷に気をつけましょう。

パンを使った離乳食のレシピまとめ

パンを使った離乳食のレシピは、こちらの記事から一覧で見ることができます。

どのレシピも動画で見ることができるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

管理栄養士のひとこと

パンにはさまざまな種類があるので、購入する際は原材料を必ずチェックしましょう。

また、噛むことや飲み込むことが上手くできないと喉に詰まらせてしまうこともあるので必ず大人が見守りながら与えてくださいね。

子どもの月齢や離乳食の進み具合に合わせ、焦らず進めていきましょう。

アレルギーについての注意点

レシピには、特定のアレルギー体質を持つ場合にアレルギー反応を引き起こすおそれのある食品を含む場合がございます。

また、初めて召し上がるお子さまには注意が必要ですので、様子を見ながら少量から食べさせてください。

[特定原材料] えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

[特定原材料に準ずるもの] アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ

「料理を楽しむにあたって」の「乳幼児への食事提供について」もご参考ください。

- パンは離乳初期(生後5~6ヶ月頃)からOK

- はじめは食パンやフランスパンなど材料が比較的シンプルなものを

- 塩分、脂質、砂糖に気をつけて商品を選びましょう

- 喉に詰まらせてしまわないよう大人が見守りながら与える

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当