【医師監修】妊婦健診はいつから? 頻度と健診の内容について

妊婦健診とは?

正式には「妊婦健康診査」

妊婦健診は正式には「妊婦健康診査」といいます。妊娠がわかってから出産まで定期的に受ける健診です。

妊婦健診の目的は?

ママの健康状態とおなかの赤ちゃんの発育状態を定期的に確認

妊娠中のママの体は日々変化し、おなかの赤ちゃんも日々成長しています。

定期的に妊婦健診を受けることで、ママの健康状態や赤ちゃんの発育状態が順調かどうかわかります。

ママの体に異常がないか、おなかの赤ちゃんが元気かどうかは、健診でさまざまな項目を確認しないとわかりません。もし、ママや赤ちゃんに異常が見つかった場合、定期的に健診を受けていれば早めに対応することができます。

また、妊娠経過を観察することで、それぞれのママや赤ちゃんに適したお産の準備をができます。

さらに妊婦健診は、ママの体やおなかの赤ちゃんについて医師や助産師に相談できる機会となります。妊娠期間中、ママが安心して過ごすためにも妊婦健診は大切です。

安全なお産のために、忙しくても、自覚症状がなくても妊婦健診は必ず受けましょう。

妊婦健診はいつから?時期や頻度について

妊婦健診が始まるのは初診で妊娠を確認したあとから

妊婦健診が始まるのは婦人科や産婦人科の初診で妊娠を確認したあとからです。

自宅で行う妊娠検査薬だけでは正常な妊娠と判断できません。産婦人科の受診で妊娠の確認をしたあとにそれぞれのママの住む自治体に妊娠の届け出を行います。

妊婦健診の費用の補助制度を利用しよう(妊婦健診費用助成)

住んでいる自治体に妊娠の届け出をすると、「母子健康手帳(通称:母子手帳)」が交付されます。

母子手帳が交付されると、妊婦健診費用が割引になる受診券や補助券も一緒に交付されます。これにより妊娠、出産に必要なさまざまなサービスが受けられます。

妊婦健診費用助成については以下の動画や記事も参考にしてください。

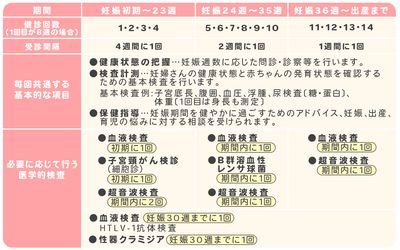

妊娠の時期によって妊婦健診の頻度が変わる

妊婦健診の頻度は妊娠の時期(週数)によって異なります。

週数が進むにつれて妊婦健診の頻度が高くなります。

厚生労働省(妊婦健診Q&A) (2021年11月22日閲覧)では、1回目の受診を妊娠8週目とすると以下の14回のスケジュールを推奨しています。

- 妊娠初期〜23週(妊娠6ヶ月)では4週間に1回(計4回程度)

- 妊娠24週(妊娠7ヶ月〜)〜35週(妊娠9ヶ月)では2週間に1回(計6回程度)

- 妊娠36週(妊娠10ヶ月〜)〜出産まででは1週間に1回(計4回程度)

ただこれはあくまでも標準的なもので、ママや赤ちゃんの状態によっては変わることがあります。

持病や妊娠のリスクにより妊婦健診の頻度は変わる

ママが高血圧や糖尿病、もしくはほかの持病を抱えているケースなどでは、通常より経過を慎重にチェックする必要があります。

個人差がありますが、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合も母体への負担が大きく、おなかの赤ちゃんの発育も注意深く観察する必要があります。

そのため、病院によっては標準のスケジュールよりも健診の頻度をより高く設定していることがあります。

病院や主治医の方針にしたがって、妊婦健診を受けるようにしましょう。

妊婦健診で毎回行う基本的な検査

ママや赤ちゃんの状態や病院によって時期や頻度などが変わることもありますが、以下に妊婦健診で毎回行なう検査や項目を紹介します。

体重測定

適正に体重が増加しているかどうかを毎回確認します。

急に体重が増えたり、減ったりした場合には注意が必要です。

血圧測定

妊娠中は血圧が上昇しやすく「妊娠高血圧症候群」になることがあります。

毎回測定し、兆候がないかを確認します。

尿検査

尿蛋白(たんぱく)、尿糖を確認します。蛋白尿があると妊娠高血圧症候群を疑います。

また妊娠中は血糖値が高くなりやすく、尿糖が出やすくなります。妊娠糖尿病は、さまざまな妊娠のトラブルを起こしやすく注意が必要です。

むくみ(浮腫)の検査

足のすねを押してへこみを確認します。妊娠中はむくみが起こりやすいとされていますが、急激に悪化したり、続く場合には血圧にも注意していく必要があります。

子宮底長・腹囲測定

子宮底長は、あおむけになり、恥骨(ちこつ)の上から子宮の一番上の部分までをおなかのカーブに沿って測ります。

腹囲は、おへそを目安におなかの周りを測ります。

超音波検査と合わせて、羊水の量やおなかの赤ちゃんの発育の目安になります。

妊婦健診で行うそのほかの検査や頻度

ママや赤ちゃんの状態や病院によって時期などが変わることもありますが、妊娠期間中に行う検査や項目を紹介します。

内診

病院の方針や妊娠の経過により内診を行う頻度は変わります。

初期では子宮の大きさ、形、硬さの確認、炎症や感染症、子宮筋腫や卵巣嚢腫(らんそうのうしゅ)などの有無を調べます。

中期は子宮口が閉じているかどうかを確認し早産の兆候がないかの確認をします。

臨月は子宮口の硬さや開き方を確認します。

超音波(エコー)検査

妊娠初期、中期、後期とそれぞれ1回ずつ程度、超音波検査を行います。

妊娠中の超音波検査は経腟(腟から)と経腹(おなかの上から)の2種類があります。

初期には経腟超音波検査で、妊娠部位、おなかの赤ちゃんの大きさから妊娠の週数などの確認をします。

中期は経腟超音波で子宮の頸部の長さを測り早産の有無をチェックしたり、胎盤の位置を調べます。また経腹超音波でおなかの赤ちゃんの発育状態や異常の有無や胎盤の位置などを確認します。

後期には経腹超音波でおなかの赤ちゃんの発育や胎盤の位置、羊水量などのほか、おなかの赤ちゃんの心臓や腎臓などに異常がないかも確認します。

血液検査

妊娠初期、中期、後期とそれぞれ1回ずつ程度血液検査を行い、以下のような項目を調べます。

- 貧血の有無

妊娠中は貧血傾向になります。貧血がひどいときには、鉄剤で治療することがあります。

- 感染症の有無

B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、風疹、サイトメガロウイルス、成人T細胞白血病ウイルスなど

ママの感染症の有無を確認し、感染があった場合は赤ちゃんへの感染を防ぐために治療を行う場合があります。

風疹の抗体を持っていない人が妊娠初期(16週まで)に初めて感染すると、赤ちゃんに先天異常がみられることがあります。

抗体がないと診断された場合には、人ごみにでないなどの注意や家族の抗体の有無のチェックが必要です。

- 血液型(ABO式、Rh式)

分娩中、出血が多くなることがあり、輸血が必要になることがあります。

またママの血液型がRhマイナスの場合、特殊な管理が必要になるため初期に正確な血液型を検査します。

- 不規則抗体

ママの血液に不規則抗体という抗体があるかを調べます。

不規則抗体が陽性の場合、赤ちゃんの貧血を引き起こし、発育に影響を及ぼすことがあります。そのため、陽性の場合には、より念入りにママの血液を調べたり、超音波検査を行います。

- 血糖

妊娠中は妊娠していないときに比べて血糖が高くなりやすい傾向があります。

妊娠中に糖尿病になると、赤ちゃんへの発育の影響や妊娠合併症の原因にもなるため、早期に発見する必要があります。

子宮頸がん検査

妊娠初期に行います。

若い世代の子宮頸がんの増加が問題になっており、妊娠の機会に検査を受けることがすすめられています。

腟分泌物(ちつぶんぴつぶつ)培養検査

妊娠初期と後期に、子宮の出口の部分(子宮頸管)や腟の部分が細菌感染していないかどうかを調べます。

細菌に感染していると、破水や早産を引き起こすことがあるため、予防のために重要な検査です。

ノンストレステスト(NST)

分娩監視装置という機械をおなかにつけ、ママのおなかの張り具合や、赤ちゃんの心拍数を観察して、おなかの赤ちゃんが元気かどうかを確認します。

通常、妊娠後期に行われますが、必要に応じてそれ以外の時期にも行います。

気になる症状があるときは次回の健診を待たずに相談を

妊婦健診は安全な出産、ママと赤ちゃんの健康を守るために大切な健診です。

標準的なスケジュールが決められており、定期的に受けることで異常の早期発見につながります。

ただし出血やおなかの痛みがあったり、胎動が少なくなったなどの異常を感じたときには、すぐに病院に連絡し、相談をするようにしましょう。

- 妊娠の時期によって妊婦健診の頻度が変わる

- 妊娠中、妊婦健診は14回が標準的なスケジュール

- 持病や妊娠のリスクにより妊婦健診の頻度は変わる

- 気になる症状があるときは次回の健診を待たずに相談が必要

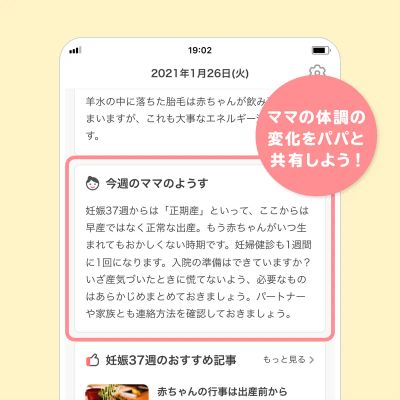

アプリで妊娠中の体調管理&情報収集!

自分の週数に合わせて情報が出てくる!

ママの妊娠週数に応じたおすすめ記事が表示されます。

ネットなどでわざわざ調べに行かなくても、出産予定日を設定するだけで、ママの妊娠週数に応じた情報が手に入りますよ!

おなかの赤ちゃんの成長がイラストでわかる

妊娠中のママがおなかの赤ちゃんの成長をよりイメージしやすくなる新機能です。

出産予定日までの日数をカウントダウンしながら、イメージイラストで週数に合わせて赤ちゃんが成長していくようすが見れます。

イラストをタップすると、赤ちゃんからのひとことが表示され、妊娠中のママを応援してくれます!

医師監修のメッセージで週ごとの赤ちゃんとママの様子がわかる

医師監修のもと、赤ちゃんやママに関する様子や変化に関する読み物を毎日更新!

「今日の赤ちゃんのようす」では、おなかの中で赤ちゃんがどう過ごしているのかなどについて分かります。

「今週のママのようす」では妊娠中のママの体調変化、過ごし方のアドバイスなどを毎週読むことができます。

パパにママの体調を理解してもらう助けにもなりますよ。

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当